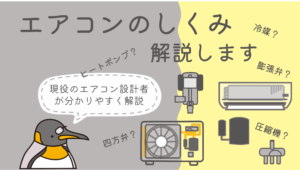

エアコンはどのようにして冷房や暖房運転をしているのでしょうか。エアコンにはヒートポンプという冷凍サイクル技術が使われていますが、難しくて分からない、イメージしにくい、という方も多いと思います。

本記事では、国内大手家電メーカーでエアコン設計に10年以上従事している著者がエアコンの仕組み・冷凍サイクル(ヒートポンプ)のイメージを、図を使って分かりやすく解説します。

この記事を読むと解決できること

- エアコンの冷房と暖房の簡単な仕組みが分かる

- 冷凍サイクル(ヒートポンプ)のイメージが分かる

- エアコンとクーラーの違いが分かる

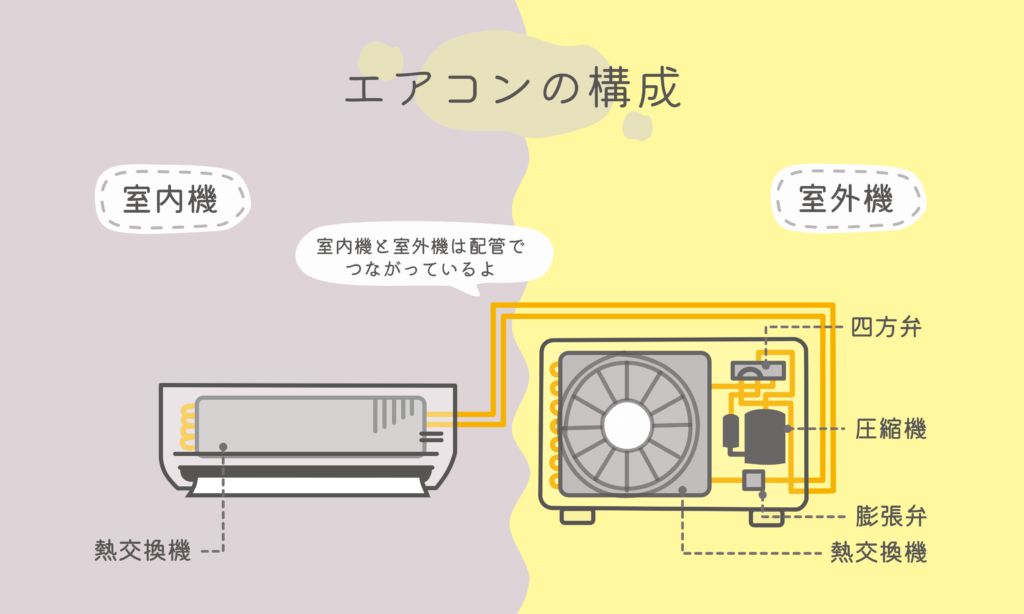

エアコンの構成

エアコンは、冷房と暖房をヒートポンプという冷凍サイクルの技術で実現しています。

ヒートポンプの解説をする前に、まずはエアコンの構成についてみてみましょう。

エアコンは、お部屋の中に設置されている室内機と、屋外に設置されている室外機で構成されています。

室内機と室外機のおもな構成部品と役割は、次の通りです。

- 圧縮機

-

エアコンの心臓部。冷媒を循環させたり、冷媒を圧縮して高温の気体にします。

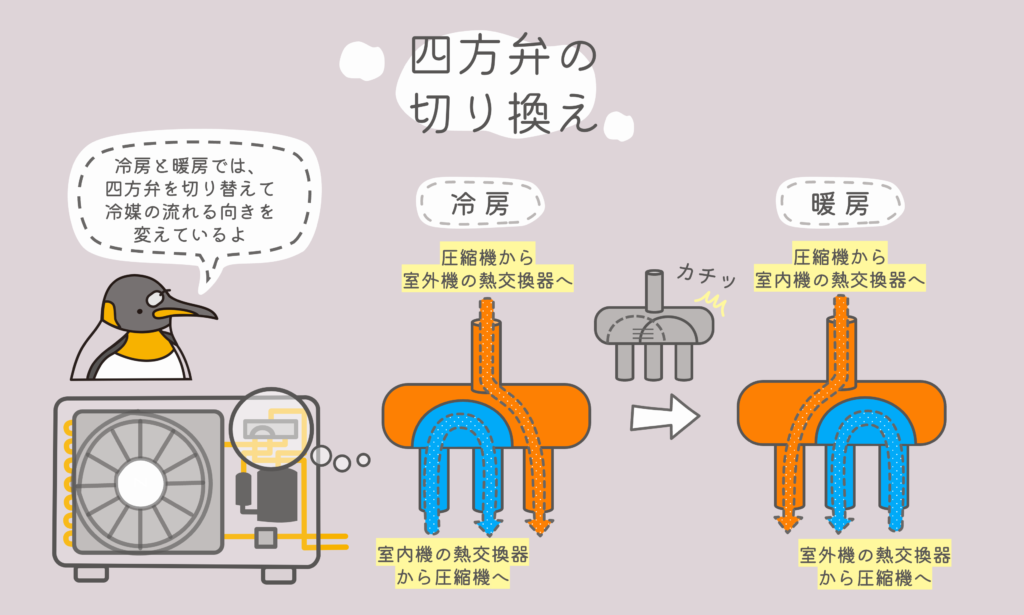

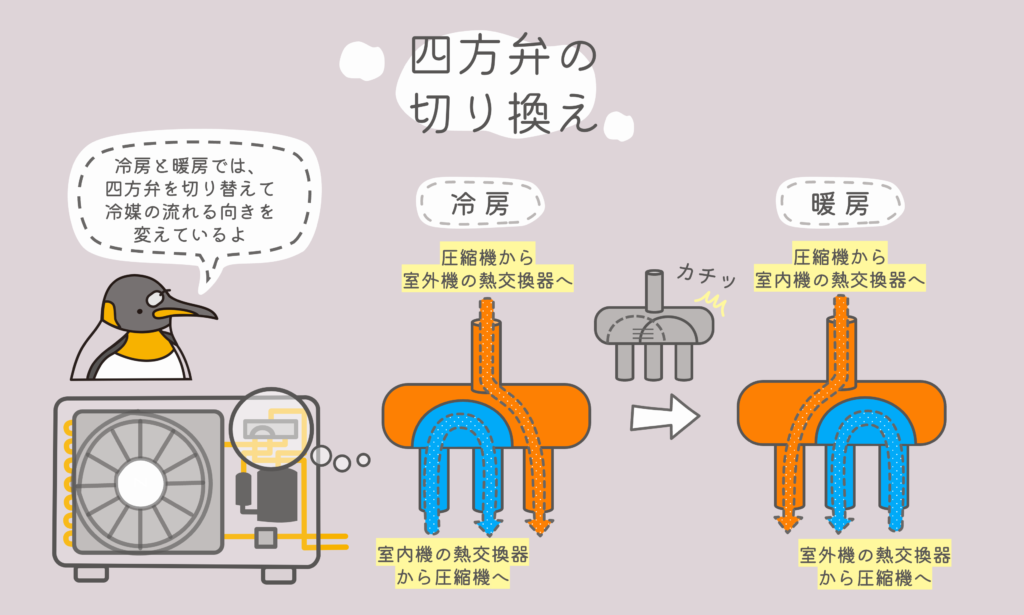

- 四方弁

-

冷房と暖房のときに冷媒の流れる向きを切り替える役割をもっています。

- 室内機の熱交換器

-

冷房のときはお部屋の空気を冷やし、暖房のときはお部屋の空気を暖めます。

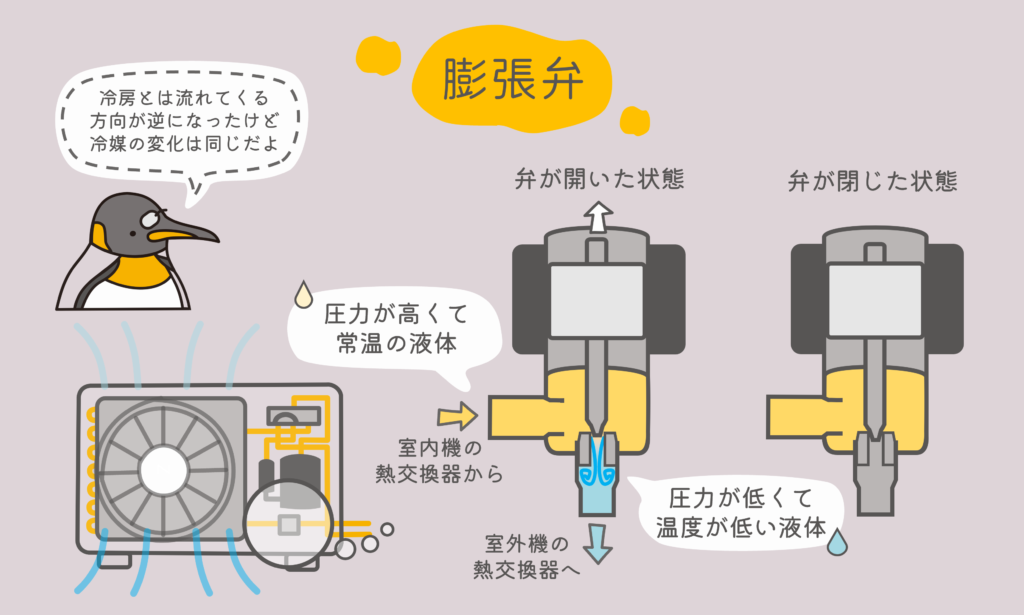

- 膨張弁

-

冷媒を狭い隙間に通すことで冷媒を減圧・膨張させて温度を下げる役割をもっています。

- 室外機の熱交換器

-

冷房のときは屋外の空気から熱を奪い、暖房のときは屋外の空気に熱を放散します。

室内機と室外機は銅管でつながれていて、銅管の中には冷媒と呼ばれるガスが入っていて室内機と室外機を循環しています。

気体は、圧縮すると温度が上がり、圧力を下げると温度が下がります。この原理を利用して、エアコンは冷媒の状態を上手にコントロールすることで冷房と暖房を実現させています。

現在、ほとんどのルームエアコンでは、オゾン層破壊係数がゼロで地球温暖化係数が低い「R32」という冷媒が使われているよ。

冷房のしくみ

それではまず冷房のしくみをみていきましょう。

冷媒は、室内機と室外機をくるくる回って循環しているので、どこから説明しても良いのですが分かりやすいように室内機の熱交換器から順番にみていきましょう。

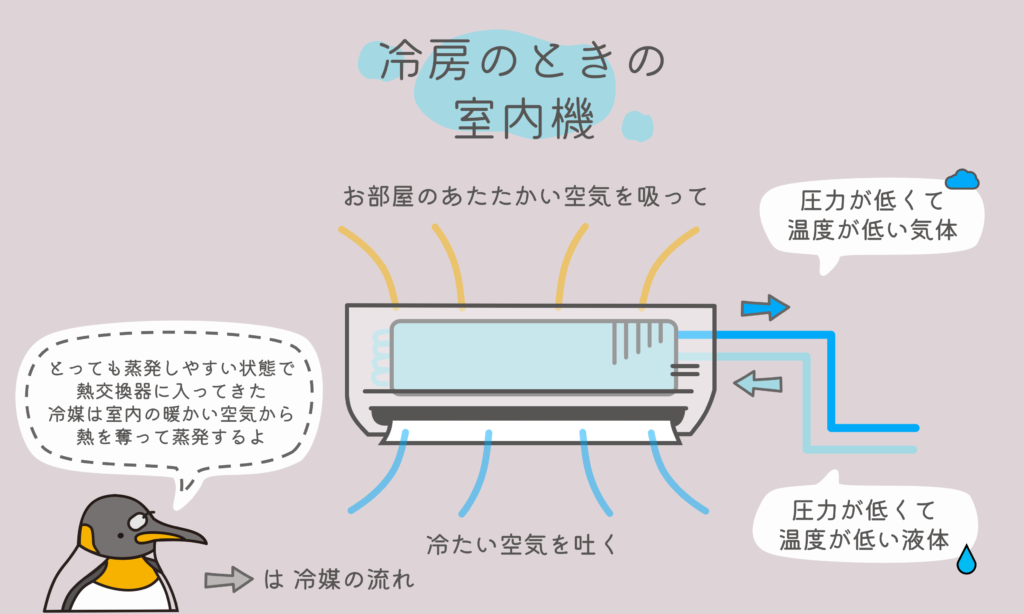

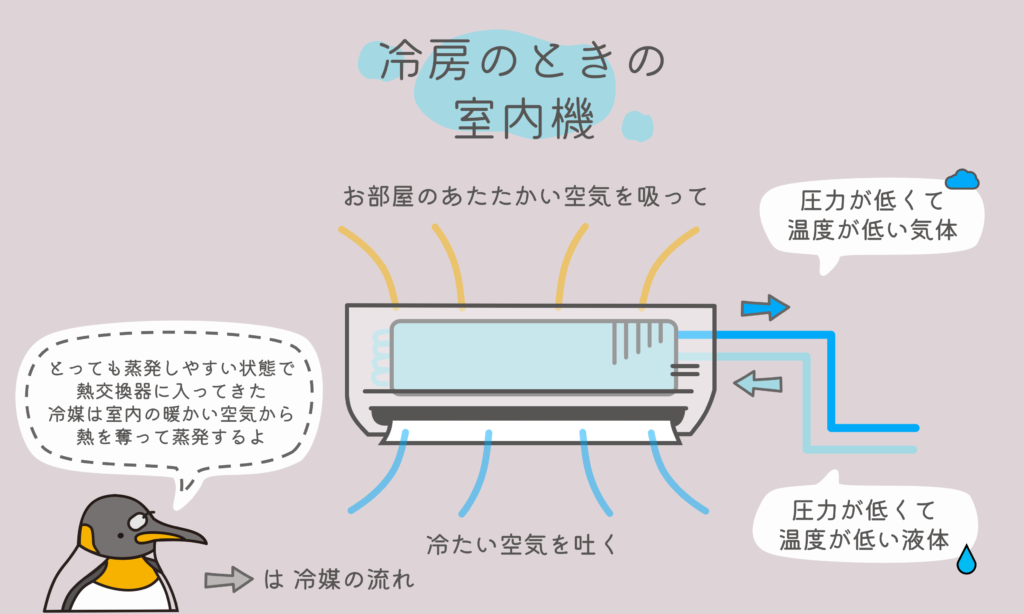

室内機の熱交換器(蒸発器)へ

冷房運転のとき、室内機の熱交換器には冷媒が5℃くらいの温度が低くて圧力が低い液体で入ってきます。

冷媒がこのような状態になっている理由は後で説明しますので今の時点では、こういうものだと思っていてください。

温度が低くて圧力が低い液体の冷媒はとても蒸発しやすい状態になっています。

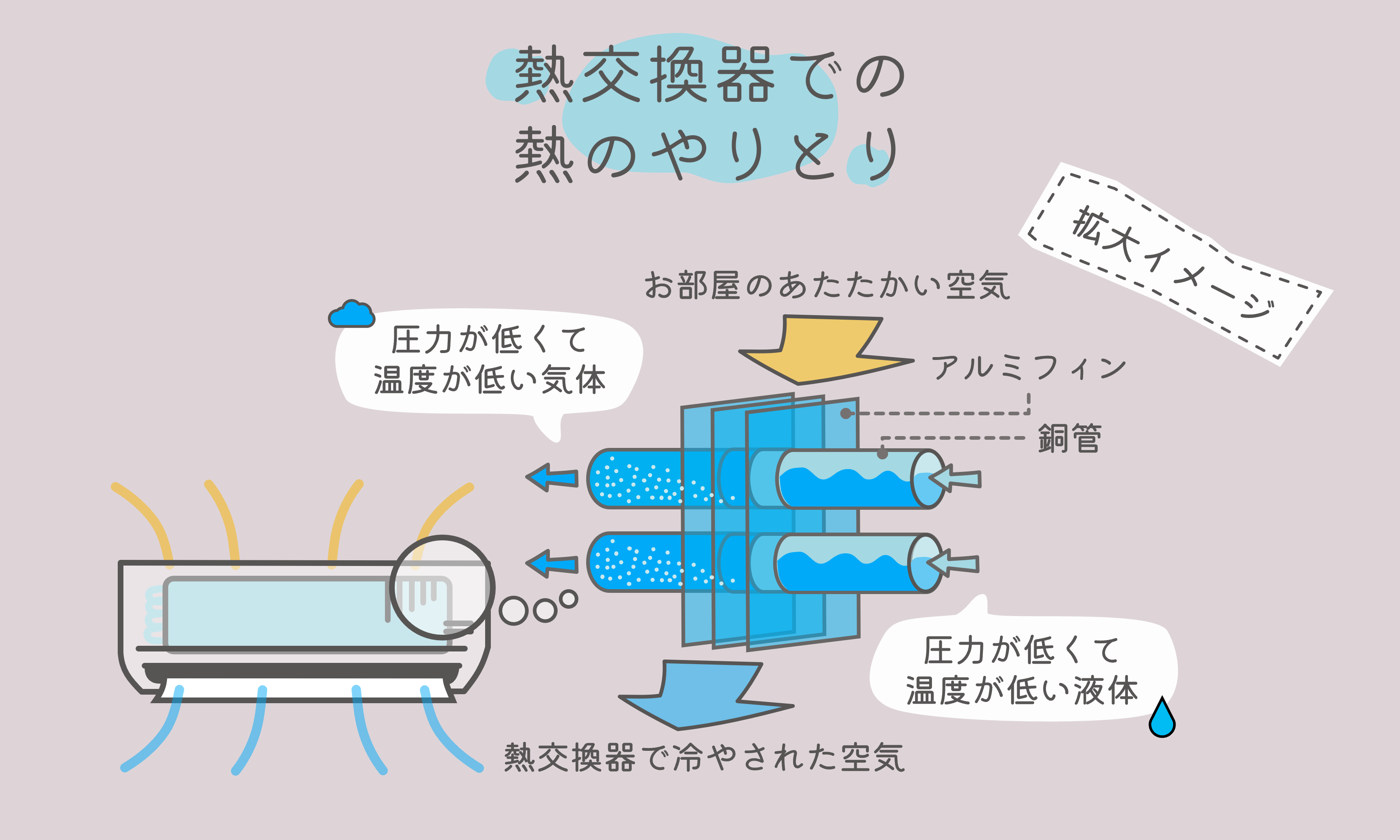

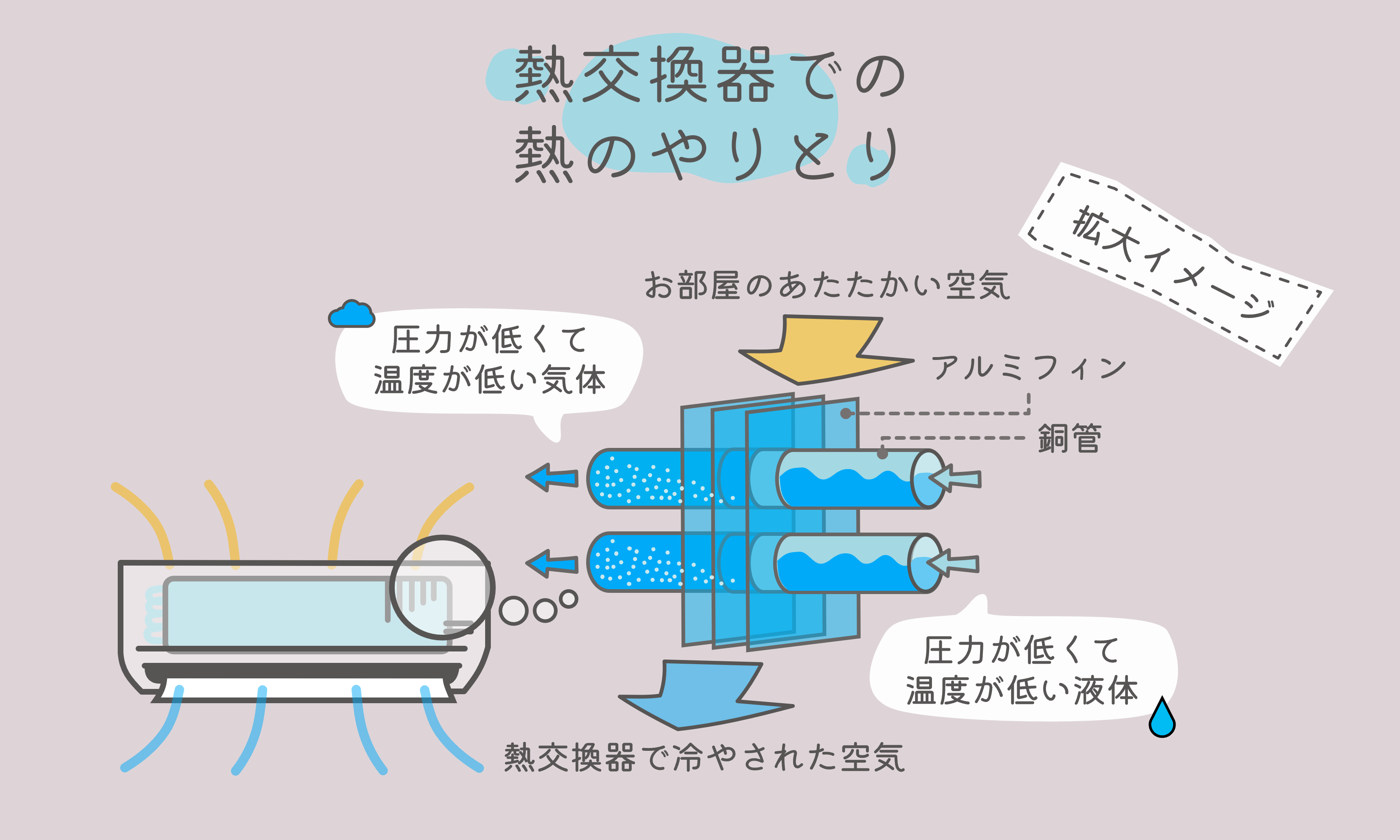

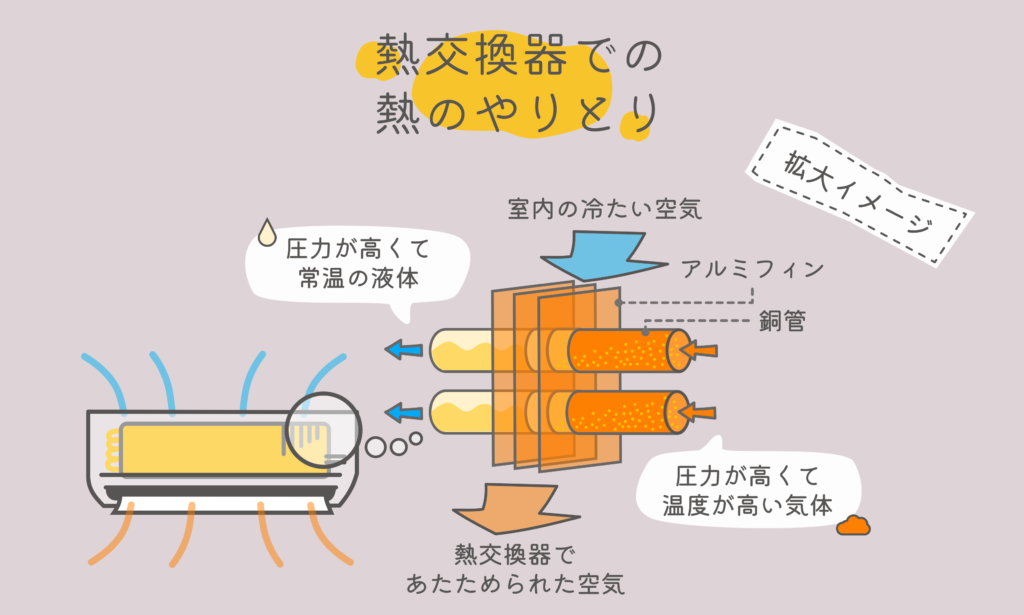

室内機の熱交換器を部分的にクローズアップしてみてみましょう。

熱交換器は、0.1ミリほどの薄いアルミのフィンに冷媒が通る銅管が差し込まれているような構成になっています。

銅管内の温度が低い冷媒によって、アルミフィンが冷やされます。アルミフィンの間をお部屋の暖かい空気が通ると、フィンが熱を奪って空気が冷やされます。

熱を奪った冷媒は、蒸発して気体になります。図ではかなり極端に描いていますが、実際は室内機の熱交換器を銅管が何度も往復しているなかで少しずつ冷媒の状態が変化していきます。室内機の熱交換器を出ることには10℃くらいの気体になっています。冷房での室内機の熱交換器は、冷媒を蒸発させるため蒸発器(エバポレーター)とも言われます。

このとき、お部屋の暖かい空気に含まれていた水蒸気は冷やされて水滴となって現れます。

室内の湿った暖かい空気がカラッとした冷たい空気になるということは除湿されたということですね。

室内の熱交換器から圧縮機へ

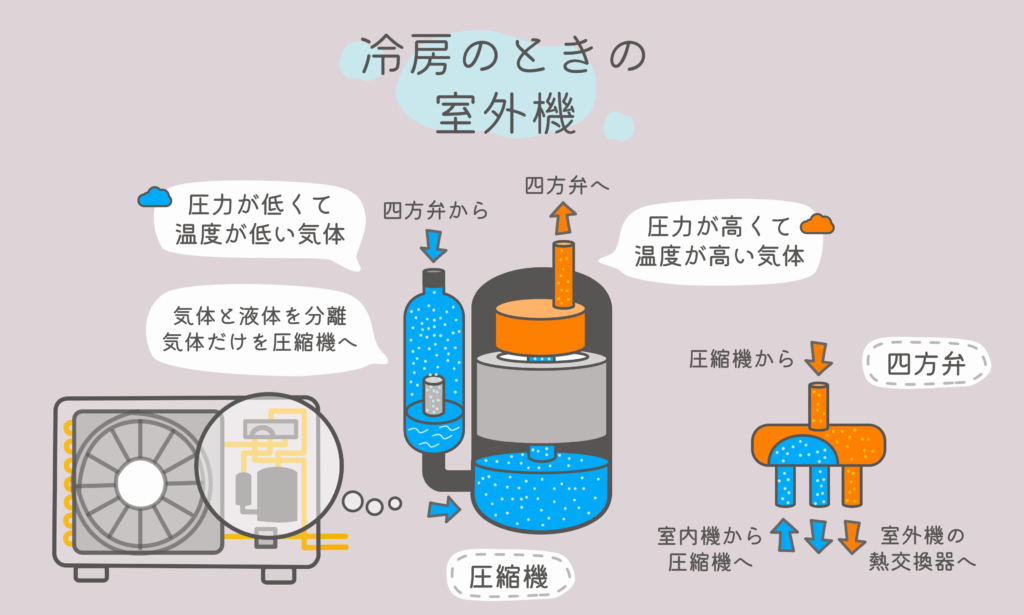

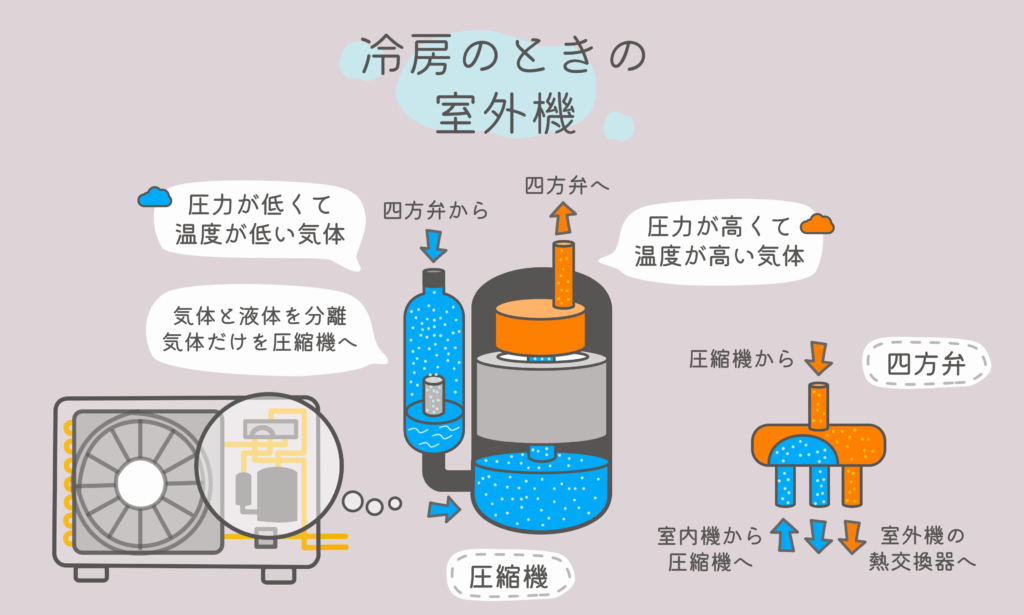

次に、室内機の熱交換器によって圧力が低くて温度が低い気体になった冷媒は室外機に流れていきます。

室外機では、冷媒はまず四方弁に入ります。四方弁は冷房と暖房で冷媒の流れる方向を切り替える役割をもっています。冷房の時は、室外機に入ってきた冷媒を圧縮機に流します。

四方弁から圧縮機に入る前に、気液分離器というところで液体と気体を分離させます。室内機からきた冷媒は完全に気体になっていれば良いのですが、液体の状態が混ざっていると圧縮機で液体を圧縮することになり故障の原因になってしまいます。

気液分離器で分離された圧力が低くて温度が低い気体となった冷媒は、圧縮機で圧縮されて50℃くらいの温度が高くて圧力が高い気体になります。

圧縮機から室外機の熱交換器(凝縮器)へ

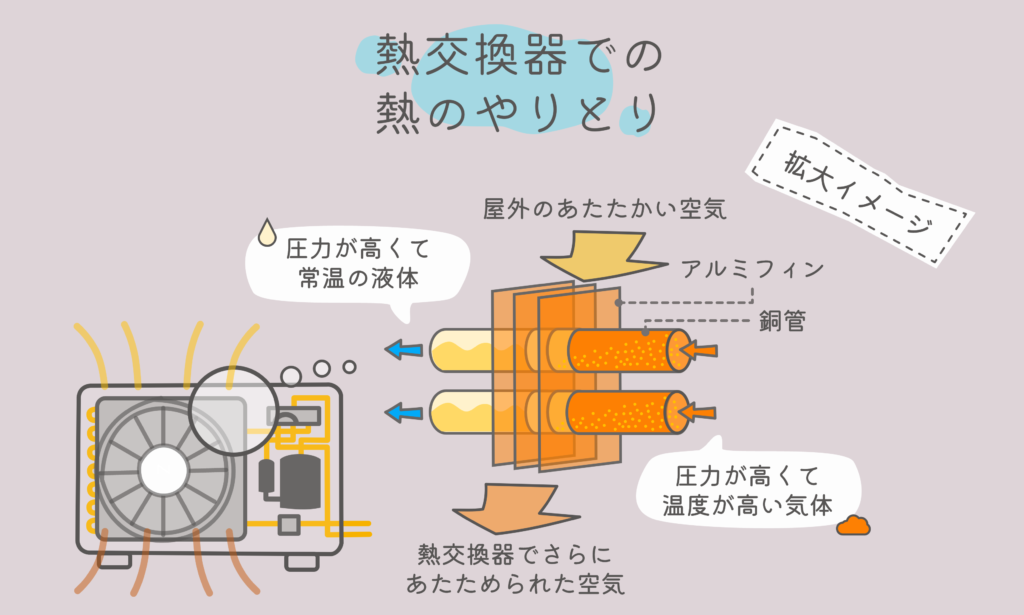

室外機の熱交換器を部分的にクローズアップしてみてみましょう。

室外機の熱交換器も室内機と同じように、0.1ミリほどの薄いアルミのフィンに銅管が差し込まれているような構成になっています。

銅管内の温度が高い冷媒によって、アルミフィンが温められます。アルミフィンの間を屋外の暖かい空気が通ると、フィンが熱を放散して空気がさらに暖められます。

放熱した冷媒は、凝縮して液体になります。こちらの図も極端に描いていますが、実際は室外機の熱交換器を銅管が何度も往復しているなかで少しずつ冷媒の状態が変化していきます。室外機の熱交換器を出るころには30℃くらいの液体になっています。冷房での室外機の熱交換器は、冷媒を凝縮させるため凝縮器(コンデンサー)とも言われます。

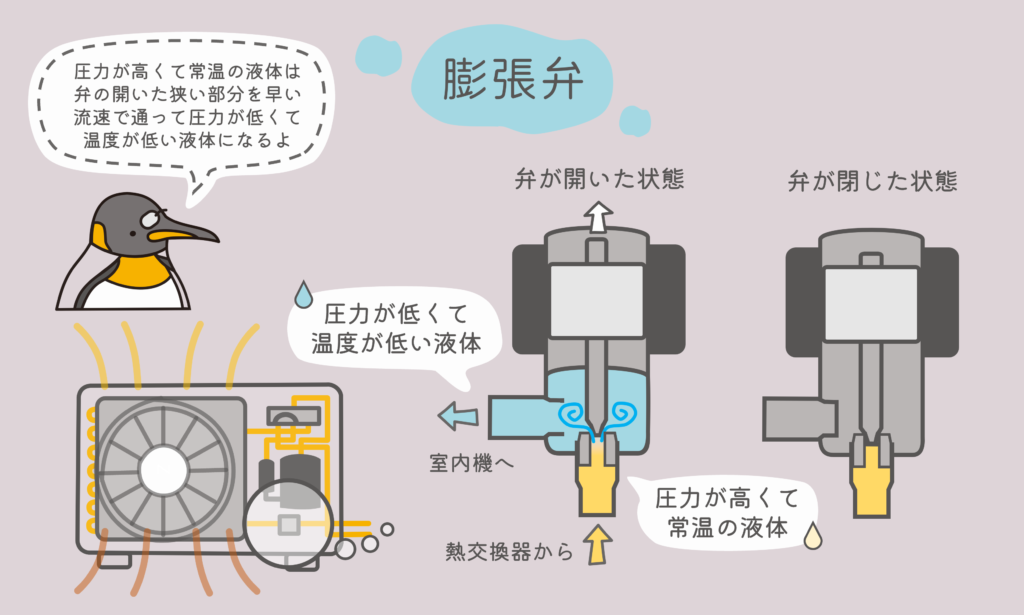

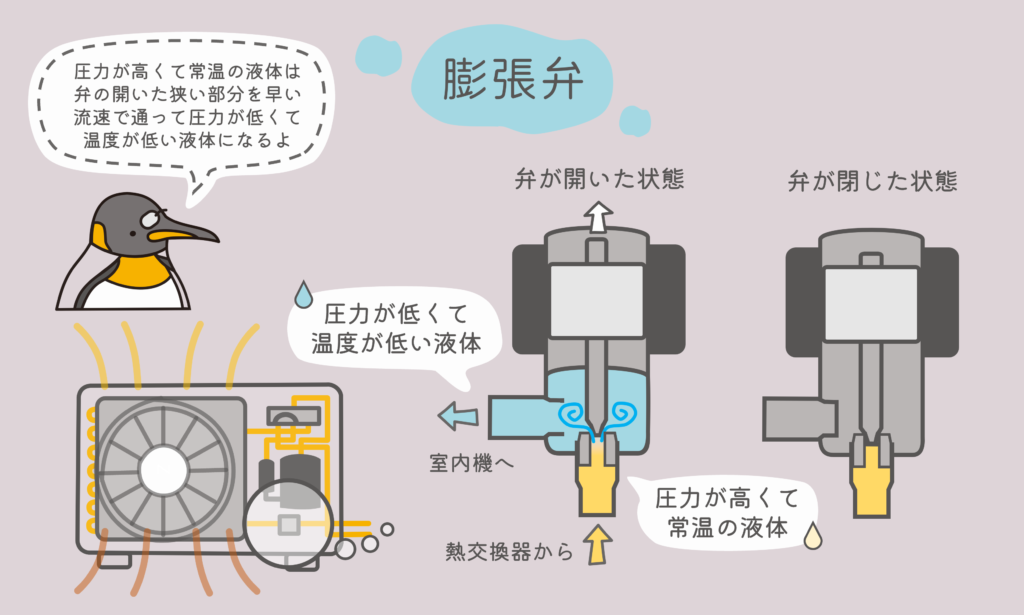

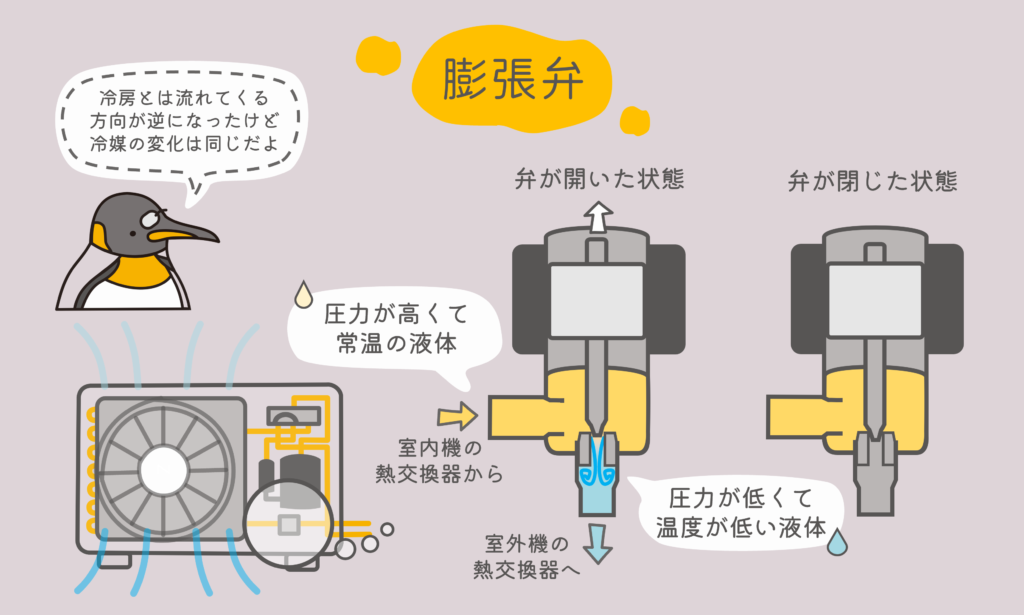

室外機の熱交換器から膨張弁へ

室外機の熱交換器を出た圧力が高くて常温の液体は、膨張弁を通ります。膨張弁は閉じていると冷媒は流れませんが弁が開くとその狭い部分を冷媒が通過するときに流れが速くなって膨張し温度が下がります。現在一般的に使われている膨張弁は電動で開く度合い(開度)を決めることができます。そのため冷媒の状態によって最適な開度で制御することができます。

冷媒は圧力が低く温度が低い液体になります。

この圧力が低くて温度が低い液体は、室内機の熱交換器へと流れていきます。

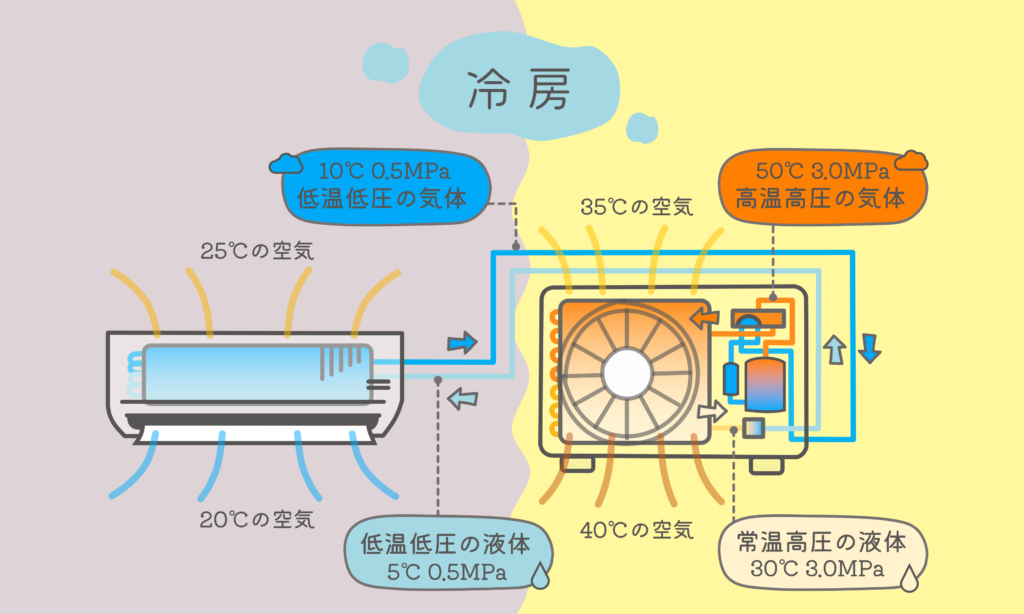

冷房サイクルのまとめ

室内機の熱交換器から始まって、冷媒はエアコンの室内機と室外機を一周しました。

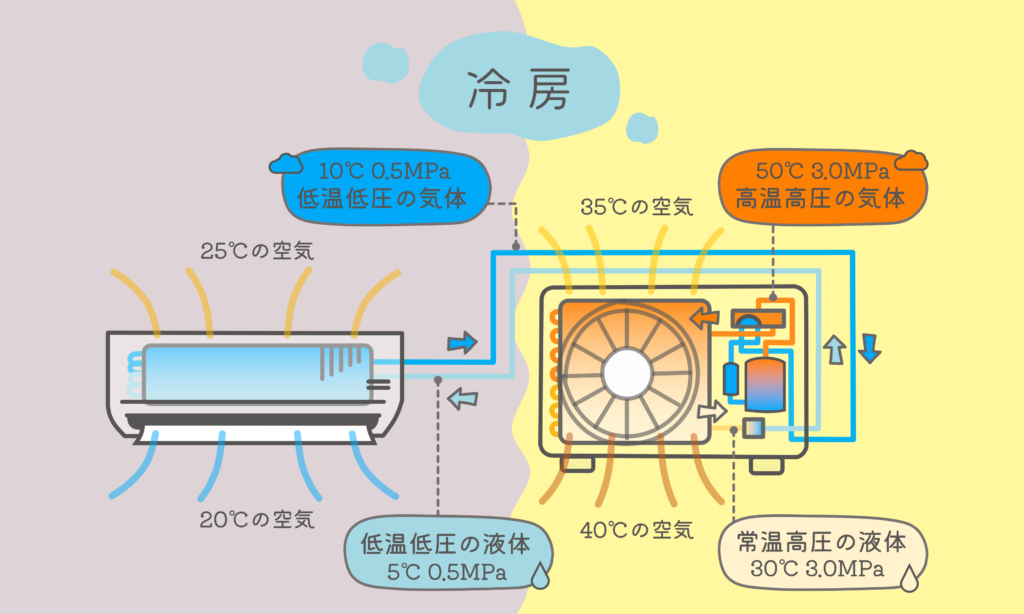

では、冷房のまとめです。図ではイメージしやすいようにおおよその温度と圧力を参考として書いています。

圧力は0.5MPa(0.5メガパスカル)といわれもピンとこないかもしれませんが、1cm2の範囲(だいたい小指の第一関節までの部分)に約5kgの重りが乗っているときの圧力が約0.5MPaと思ってください。

冷房では、室内の空気から熱をもらって室外の空気に熱を捨てています。室内の方が室外より温度が低いですから温度が低いところから温度が高いところに熱を移動させているような流れになっています。

水を低い所から高い所に移動させる道具をポンプということから、この熱を低いところから高い所へ移動させるシステムはヒートポンプと呼ばれています。

冷房サイクルで熱の受け渡しに注目すると次のような流れでみることができます。

お部屋の空気から熱をもらった冷媒は、もらった熱を持ったまま圧縮機で圧縮されて高温高圧の気体になります。

屋外の熱い空気よりも冷媒の方が熱くなったので屋外の空気に冷媒は熱を渡します。熱を渡した冷媒は凝縮して常温高圧の液体になります。

常温のままではお部屋の空気から熱をもらえないので冷媒を膨張弁に通すことで圧力を急激に下げて温度を下げます。

低温低圧の液体となった冷媒はお部屋よりも温度が低いので、お部屋の空気から熱をもらうことができるようになります。熱をもらった冷媒は蒸発して低温低圧の気体となり圧縮機へと戻っていきます。

暖房のしくみ

次に暖房のしくみについてです。

暖房では、四方弁を切り替えることで冷媒の流れが冷房とは逆の方向になります。

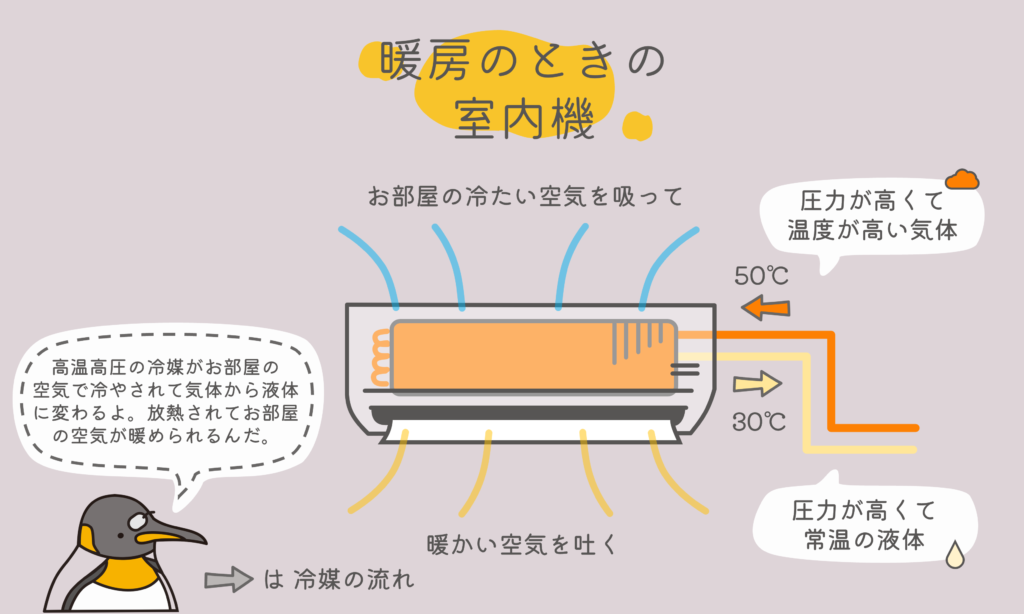

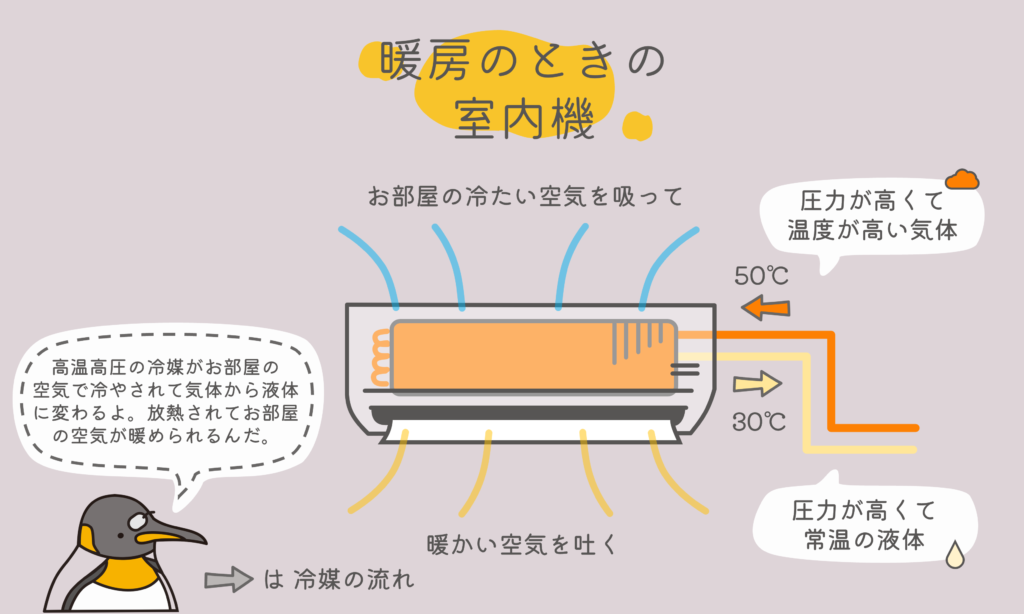

室内機の熱交換器(凝縮器)へ

暖房でも室内機の熱交換器から順番にみていきましょう。

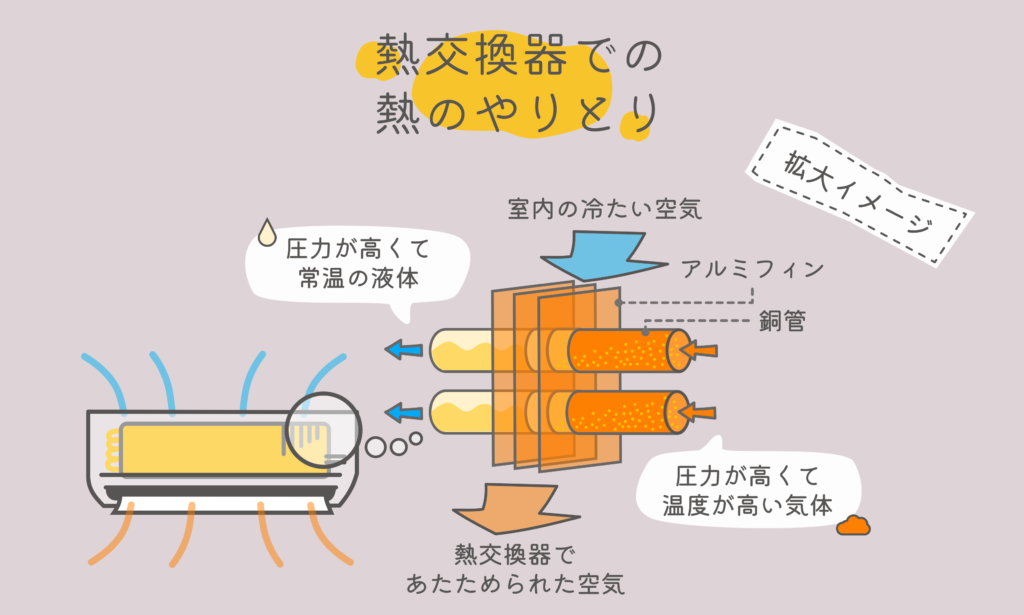

暖房運転では、圧縮機によって圧力が高くて温度が高い気体となった冷媒が室内機の熱交換器に流れます。

圧力が高くて温度が高い気体は、お部屋の冷たい空気に放熱して気体から液体に変化します。この変化は、冷房のときの室外機と同じですね。暖房での室内機の熱交換器は、冷媒を凝縮させるため凝縮器(コンデンサー)と呼ばれています。

常温で高圧の液体となった冷媒は、室内機の熱交換器から室外機に流れていきます。

室外機の熱交換器から膨張弁へ

室内機の熱交換器を出て、圧力が高くて常温の液体となった冷媒は膨張弁を通ります。

冷房のときとは流れる向きが逆になりますが、冷媒の状態は冷房のときと同じように、弁が開いてその狭い部分を冷媒が通過するときに流れが速くなって膨張し温度が下がります。

冷媒は圧力が低く温度が低い液体になります。

この圧力が低くて温度が低い液体となった冷媒は、室外機の熱交換器へと流れていきます。

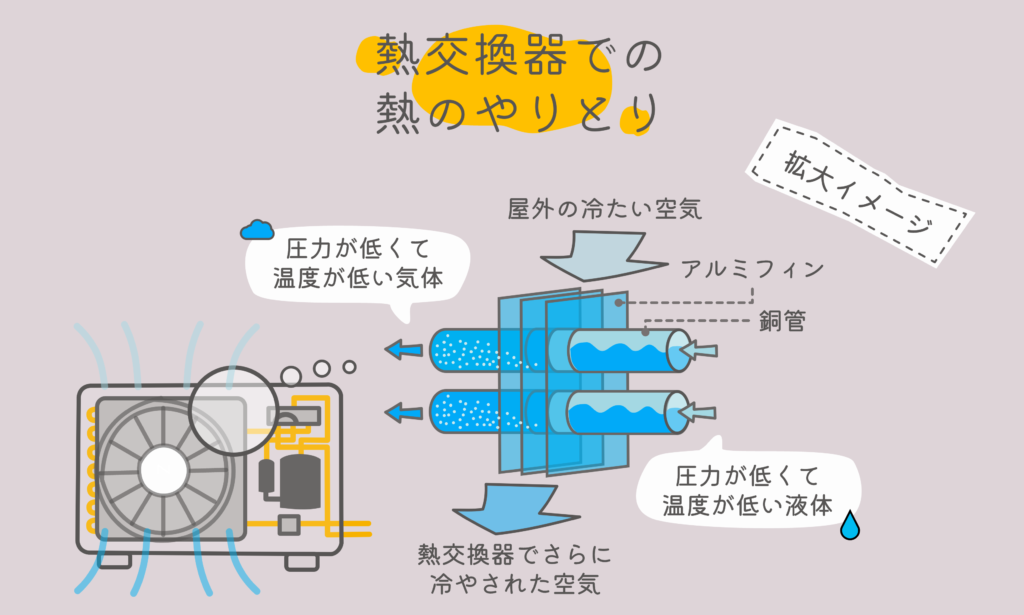

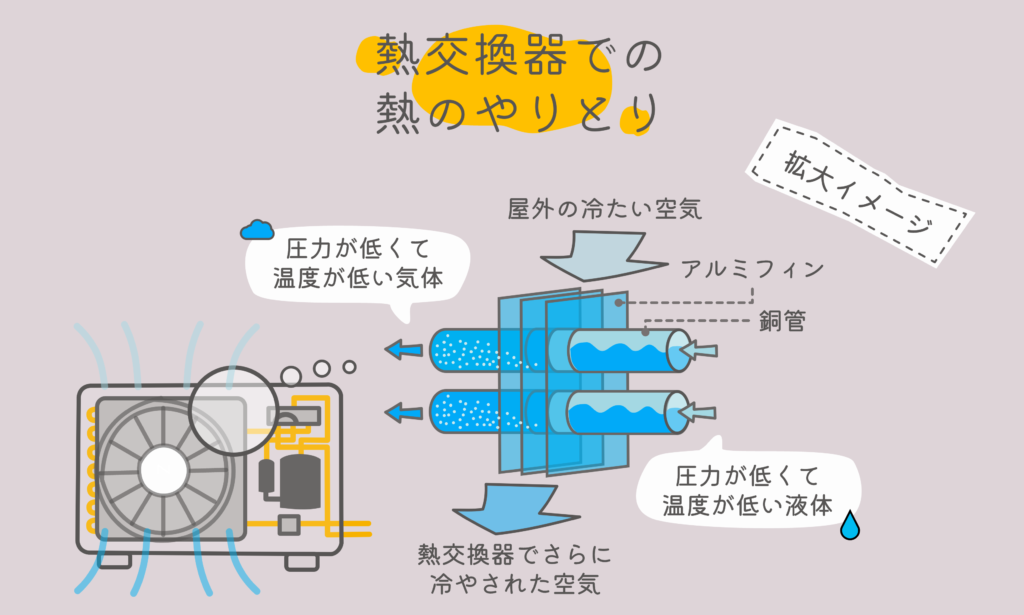

膨張弁から室外機の熱交換器(蒸発器)へ

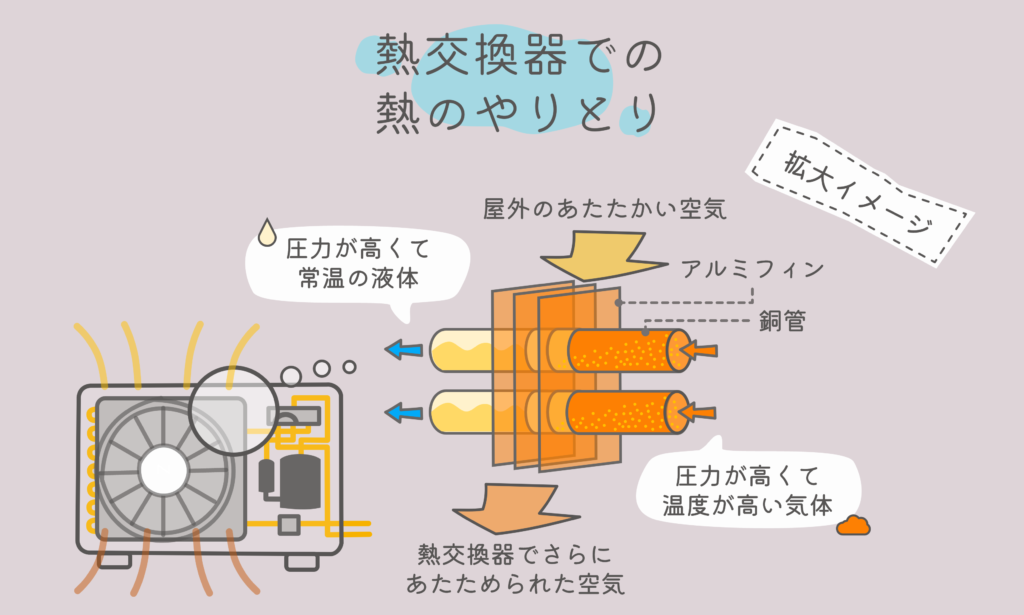

室外機の熱交換器を部分的にクローズアップしてみてみましょう。

銅管内の温度が低い冷媒によって、アルミフィンが冷たくなります。アルミフィンの間を屋外の冷たい空気が通ると、フィンが空気から熱を奪って空気はさらに冷たくなります。

熱を奪った冷媒は、蒸発して気体になります。室外機の熱交換器に入るときは約0℃で出るころには5℃くらいの気体になっています。暖房での室外機の熱交換器は、冷媒を蒸発させるため蒸発器(エバポレーター)とも言われます。

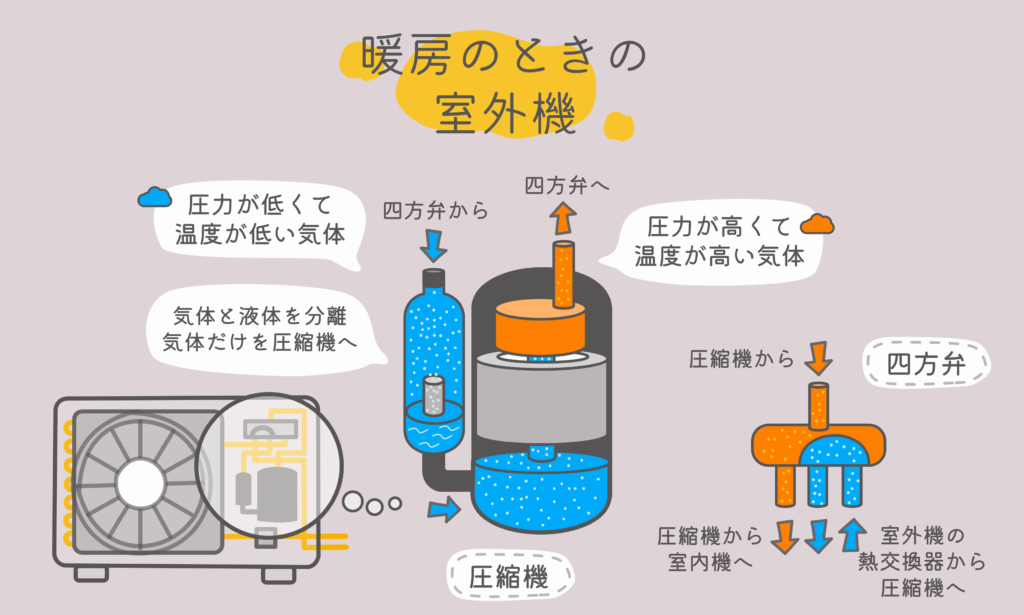

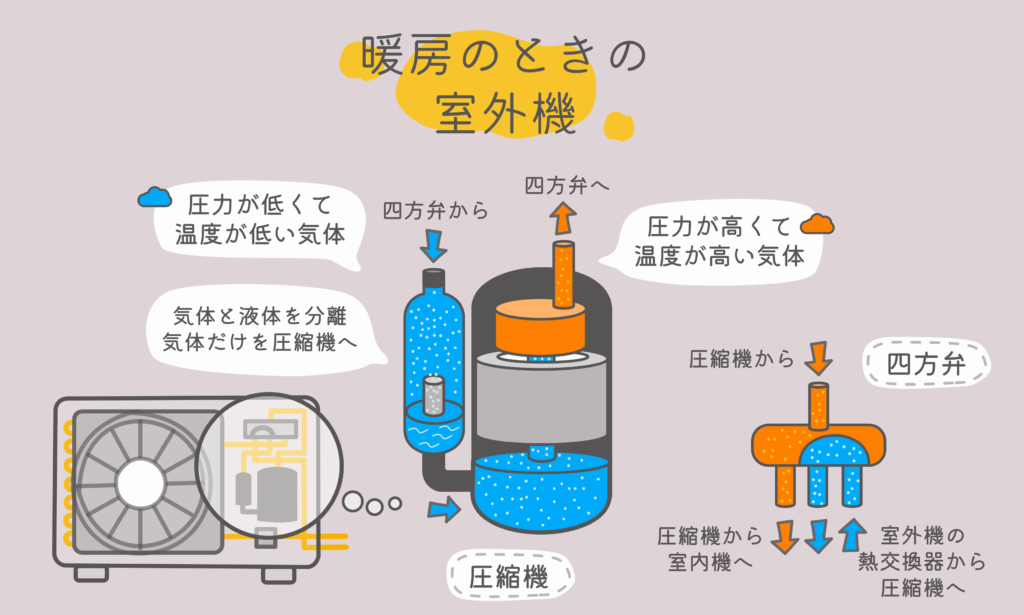

室外機の熱交換器から圧縮機へ

室外機の熱交換器を出た圧力が低くて温度が低い冷媒は、四方弁を抜けて圧縮機へと流れていきます。

四方弁から圧縮機に入る前に、気液分離器で液体と気体を分離させます。室外機からきた冷媒は完全に気体になっていれば良いのですが、液体の状態が混ざっていると圧縮機で液体を圧縮することになり故障の原因になってしまいます。

気液分離器で分離された圧力が低くて温度が低い気体となった冷媒は、圧縮機で圧縮されて50℃くらいの温度が高くて圧力が高い気体になります。

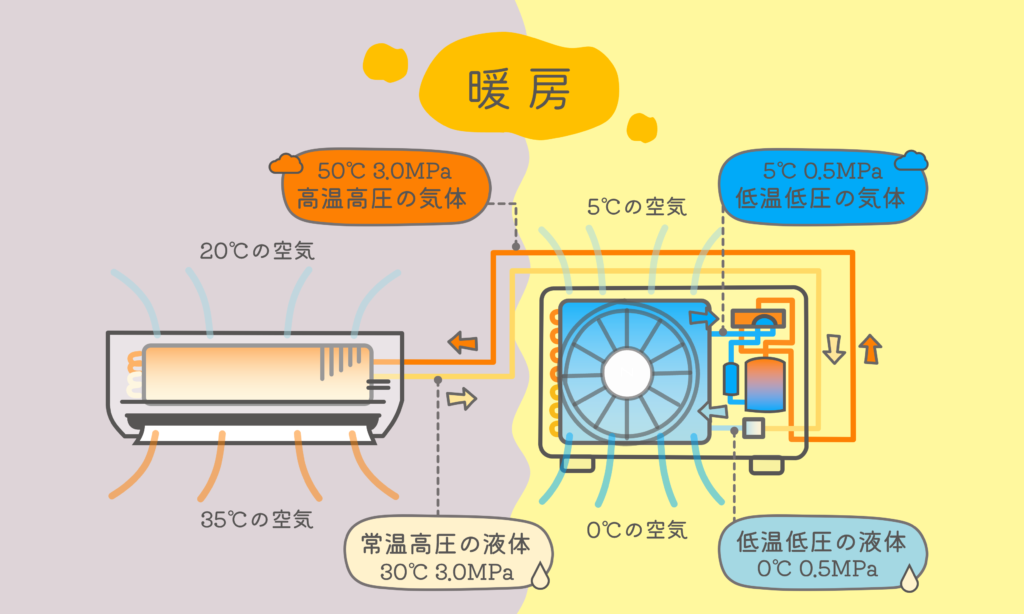

暖房サイクルのまとめ

では、暖房のまとめです。図ではイメージしやすいようにおおよその温度と圧力を参考として書いています。

冷房のときと同じように室内機の熱交換器から始まって、冷媒はエアコンの室内機と室外機を一周してきました。暖房サイクルで熱の受け渡しに注目すると次のようにみることができます。

屋外の空気から熱をもらった冷媒は、もらった熱を持ったまま圧縮機で圧縮されて高温高圧の気体になります。

お部屋の空気は冷たいので高温になった冷媒は熱をお部屋の空気に渡します。熱を渡した冷媒は凝縮して常温高圧の液体になります。

常温のままでは屋外の空気から熱をもらえないので冷媒を膨張弁に通すことで圧力を急激に下げて温度を下げます。

低温低圧の液体となった冷媒は屋外の気温よりも温度が低いので、屋外の空気から熱をもらうことができるようになります。熱をもらった冷媒は蒸発して低温低圧の気体となり圧縮機へと戻っていきます。

まとめ

エアコンは、室内機と室外機が銅管でつながれていてその中を流れる冷媒というフロンガスで熱を移動させて冷房と暖房を行っていることが分かりました。

冷房と暖房の原理で解説したように、必要な場所で熱をもらったり渡したりできるようにするために圧縮機や膨張弁で冷媒の状態をコントロールしています。冷媒の状態を上手にコントロールすることで、温度が低いところから熱をもらい温度が高い所で熱を渡すことができるようになっています。このように熱を低い所から高い所へ移動させるシステムをヒートポンプと呼びます。

本記事で少しでもあなたの理解のお役になれたら幸いです。

コメント